Von Peter Hossli (Text) und Stefan Falke (Fotos)

Salomon (53) erhält fünf grüne 20 Dollar-Scheine – bar auf die Hand. Er rückt den Hut zurecht, die Abendsonne blendet. Müde trottet er von der Arbeitsvermittlung weg, einer Holzhütte am Stadtrand von Calexico (USA).

Zehn Stunden lang hat Salomon Broccolipflanzen gesetzt, für zehn Dollar die Stunde. Nun fährt er mit Freunden nach Hause. In ein anderes Land.

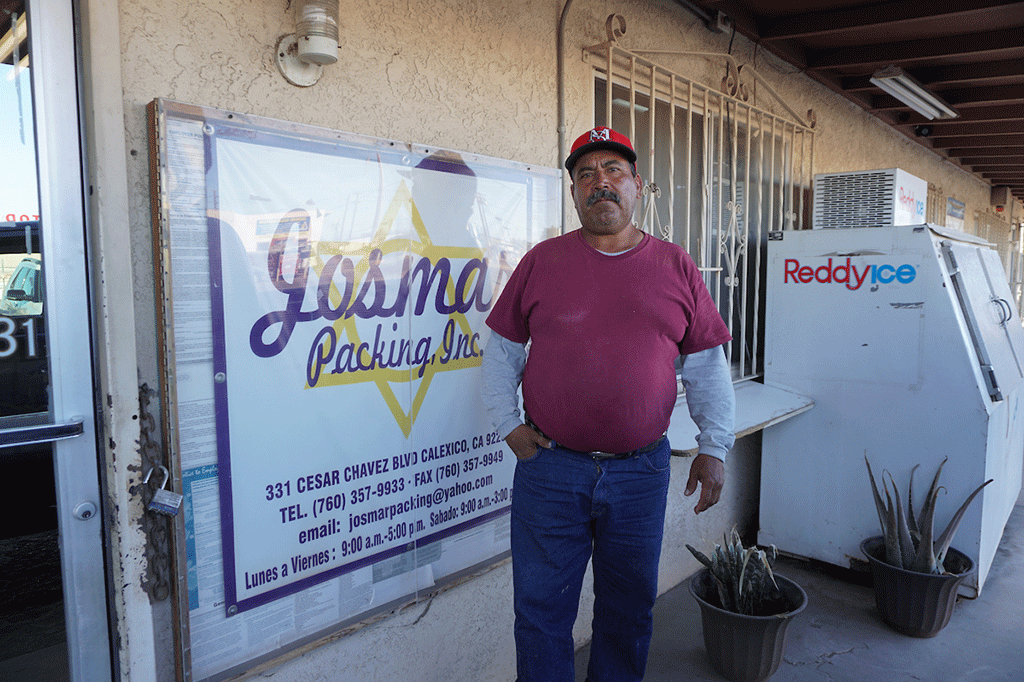

Landarbeiter Salomon verdient in den USA 10 Dollar pro Stunden, in Mexiko sind es 10 Dollar pro Tag.

Landarbeiter Salomon verdient in den USA 10 Dollar pro Stunden, in Mexiko sind es 10 Dollar pro Tag.

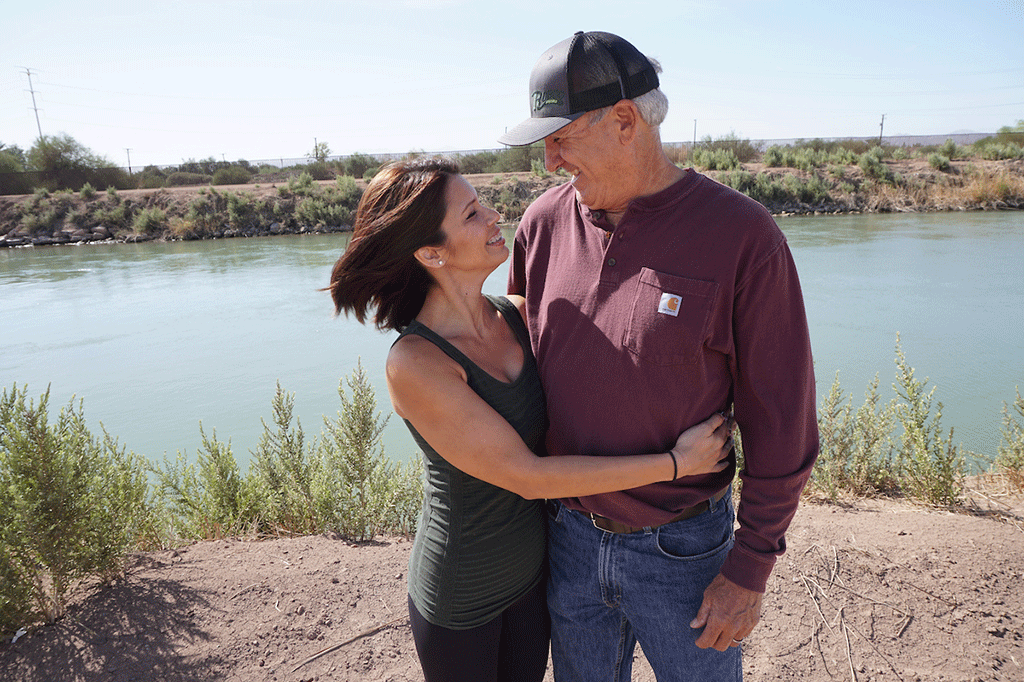

Sie ist Mexikanerin, er Amerikaner: Xochitl Montelongo und Danny Robinson leben in Calexico, in den USA. Sie haben über die Grenze hinweg geheiratet.

Sie ist Mexikanerin, er Amerikaner: Xochitl Montelongo und Danny Robinson leben in Calexico, in den USA. Sie haben über die Grenze hinweg geheiratet.

Alonso Elias ist Mexikaner und Amerikaner, lebt in Mexicali, weil er das spannender findet, betreibt einen Heuhandel in Calexico.

Alonso Elias ist Mexikaner und Amerikaner, lebt in Mexicali, weil er das spannender findet, betreibt einen Heuhandel in Calexico.

Ein Seil in Calexico. Migranten haben damit die Grenze von Mexiko in die USA überquert.

Ein Seil in Calexico. Migranten haben damit die Grenze von Mexiko in die USA überquert.

Danny Robinson zieht Alalfa und Heu. Er ist ein Republikaner – kann aber mit Donald Trump nichts anfangen.

Danny Robinson zieht Alalfa und Heu. Er ist ein Republikaner – kann aber mit Donald Trump nichts anfangen.

Sie ist Mexikanerin, er Amerikaner: Xochitl Montelongo und Danny Robinson leben in Calexico, in den USA. Sie haben über die Grenze hinweg geheiratet.

Sie ist Mexikanerin, er Amerikaner: Xochitl Montelongo und Danny Robinson leben in Calexico, in den USA. Sie haben über die Grenze hinweg geheiratet.

Das Interview durch den Zaun. Reporter Peter Hossli auf der US-Seite im Gespräch mit Strassenhändler. Alex Piña in Mexiko.

Das Interview durch den Zaun. Reporter Peter Hossli auf der US-Seite im Gespräch mit Strassenhändler. Alex Piña in Mexiko.

Alex Piña zeigt ein Bild seines Sohnes Antonio. Der überquert jeden Tag die Grenze und geht in Calexico zur Schule. Antonio kam in den USA zur Welt, ist somit US-Bürger. Mit 21 kann er seine Familie nachziehen.

Alex Piña zeigt ein Bild seines Sohnes Antonio. Der überquert jeden Tag die Grenze und geht in Calexico zur Schule. Antonio kam in den USA zur Welt, ist somit US-Bürger. Mit 21 kann er seine Familie nachziehen.

Grenzstadt Calexico in den USA: Schilder sind Spanisch und Englisch angeschrieben.

Grenzstadt Calexico in den USA: Schilder sind Spanisch und Englisch angeschrieben.

Salomon lebt in Mexiko und arbeitet in Amerika, seit 30 Jahren überquert er täglich die Grenze. Legal.

Und doch ist Salomon Teil des US-Wahlkampfs geworden. Als «faul» hat Donald Trump (70) Menschen wie ihn bezeichnet. Mexikaner, die über die Grenze in die USA kämen, seien «Vergewaltiger» und «Mörder».

Eine 3200 Kilometer lange Mauer will der republikanische Präsidentschaftskandidat errichten lassen, mindestens zehn Meter hoch, «um» – so Trump – «Terroristen und anderes Gesindel fernzuhalten».

Nichts bestimmt die Wahlen so sehr wie dieses Thema. Für Trumps Anhänger ist die Mauer die Lösung für alles: für Arbeitslosigkeit, bewaffnete Anschläge, tägliche Gewalt.

Salomon zuckt mit den Schultern. Wer an der Grenze lebt, sieht Trumps Parolen gelassen. «Soll er sie doch bauen, dann gehen viele halt unten durch.» Ohnehin, sagt der Feldarbeiter, «kommt die Mauer, steht Amerika still».

Er spricht kaum Englisch, ist nicht gebildet. Und doch versteht er die Dynamik zwischen den zwei Ländern. «Mexikaner erledigen in den USA die Jobs, die kein Amerikaner mehr macht, und sie stellen in Mexiko jene Sachen günstig her, die Amerikaner kaufen.» Mit einer Mauer sei das «alles vorbei».

Nur eines stört ihn wirklich an Trump: «Dass er sagt, ich sei faul.» Jeden Morgen steht Salomon um drei Uhr auf, ist um vier Uhr vor der Arbeitsvermittlung, um halb fünf steht er auf dem Feld.

Mit fünf Kindern lebt er in Mexicali, der Hauptstadt des Staates Baja California, er arbeitet gleich hinter der US-Grenze in Calexico. Schon die zwei Städtenamen zeigen: Das ist ein Flecken Erde, das zusammenpasst. Im Laden redet die Verkäuferin Spanisch, die Putzfrau im Hotel, der Barista im Starbucks. Alle Schilder sind auf Englisch und Spanisch.

Eine staubige Strasse führt vom Highway 98 zum All-American Canal, direkt an die Grenze. Hier zieht Danny Robinson (63) Alfalfa und Gras. Das Viehfutter exportiert er nach China, Japan, Saudi-Arabien. «Ich bin Republikaner», sagt Robinson. Aber: «Trump passt mir nicht.» Die Mauer? «Sinnlos. Es gibt ja bereits den Zaun.»

Fast sechs Meter hoch ist der -Metallzaun, der seit drei Jahren von Tijuana am Pazifik bis nach Texas führt. «Es ist höllisch schwierig geworden, illegal in die USA zu gelangen», sagt Robinson. Täglich habe er 30 illegale Überläufer gesehen, jetzt käme nur alle paar Wochen einer.

Eines aber hält der Zaun nicht ab: Drogen. Über Tunnels und mit Drohnen gelangen sie in die USA. «Eine Mauer wirkt nur in einer Welt ohne Schaufeln und Flugzeuge.»

Die meisten seiner Arbeiter, so Robinson, kämen aus Mexiko, «gute, fleissige und loyale Kerle, Trumps Geschwätz schürt Hass».

Im Sekundentakt klickt das laute Drehkreuz, durch das Mexikaner nach der Arbeit die USA verlassen, voll beladen mit Einkaufstaschen. Im Nachbarland kaufen sie Kleider und Elektronik ein, weil die dort günstiger und besser sind als in Mexiko. Nirgends erzielt Walmart höhere Umsätze als in Calexico. Besonders beliebt bei mexikanischen Kunden sind Hundefutter, Fernseher und Kühlschränke. Paradox: All das wurde in Mexiko hergestellt, kostet dort aber weit mehr.

Alonso Elias (47) pendelt zwischen beiden Welten. Er handelt mit Heu. «Die USA profitieren enorm von den Freihandelszonen entlang der Grenze», erklärt er. Käme die Mauer, «gehen die Amerikaner auf die Barrikaden». Günstige Autos? Günstige Fernseher? Günstige Staubsauger? Alles passé. Er schreitet am engmaschigen Zaun entlang. Vor ihm liegen gelbe Stricke auf dem staubigen Boden. Migranten haben versucht, sich damit vom Zaun abzuseilen.

Elias ist Doppelbürger, Amerikaner und Mexikaner, wie seine vier Kinder. Er darf auf beiden Seiten des Zauns wohnen, lebt aber in Mexicali, «weil Calexico langweilig ist». Auf der US-Seite leben 36 000 Menschen, die spätestens um zehn Uhr ins Bett gehen. «Bei uns beginnt der Abend erst um zehn, mit 1,6 Millionen Menschen.»

Friedlicher als in Arizona und Texas ist die Grenze in Kalifornien – aber nicht weniger absurd. Auf der mexikanischen Seite des Zauns steht der Strassenhändler Alex Piña (40). Er verkauft Hängematten. Wir stehen in den USA, reden durch die Maschen – in Spanglisch, einer Mischung aus Spanisch und Englisch. «Mein Sohn ist Amerikaner», sagt Piña, zeigt ein Foto von Antonio. «Er geht in den USA zur Schule.»

Danach ging die Familie sofort zurück nach Mexiko. Hätten die US-Behörden sie ertappt, wäre der Plan gescheitert. Der geht so: Mit 21 darf der Amerikaner Antonio seine Eltern in die USA holen.

Trump nennt Kinder wie Antonio «Anker-Babys», den Familiennachzug möchte er abschaffen. «Tony ist ein guter Junge», entgegnet Piña. Jeden Tag geht er um 7 Uhr über die Grenze zur Schule. Der Vater darf ihn nicht begleiten, an keinem Elternabend teilnehmen. Muss er mit Antonios Lehrerin reden, treffen sie sich am Zaun.

Eine Tochter von Sergio Castro (48) ist Lehrerin in Mexiko. Seit 28 arbeitet er selbst für Danny Robinson. Jeden Morgen steht er um 4.30 Uhr auf, eine Stunde später sitzt er auf dem Traktor, pflügt Felder. Mit dem Geld, das er hier verdient – «es ist viel mehr als drüben» – hat sich Castro in Mexicali eine Ranch gekauft. Zu Hause fühlt er sich in zwei Ländern.

Sind seine beiden Heimatländer gleich? Castros Antwort: «Amerikaner haben ein besseres Leben als wir, mehr Geld, glücklicher sind sie aber nicht.»