Von Peter Hossli (Text), Paul Senn und Philipp Ziniker (Fotos)

Um sieben, Probst schuftet seit drei Stunden, bringt ihm der Bauer ein Stück beinhartes Brot. Er weicht es in Wasser auf, verschlingt es. Dann eilt er auf den Acker, spannt ein Pferd vor den Pflug, ruft «hü».

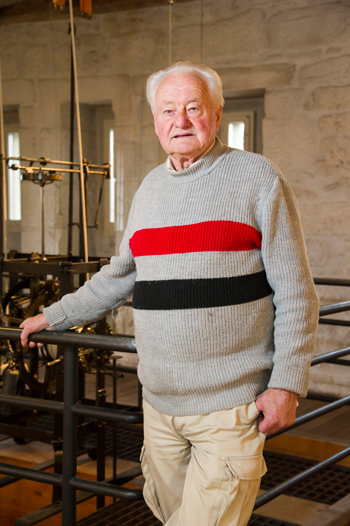

Das geschah 1938 auf einem Hof im Oberaargau. Acht war der Junge eben geworden. Seit nunmehr zwei Jahren arbeitete er sechs Tage die Woche, je nach Jahreszeit zwischen zwölf und 14 Stunden. «Im Winter weniger als im Sommer», sagt Probst (81), das weisse Haar säuberlich nach hinten gekämmt.

Lohn hatte er nie erhalten.

Probst war ein Verdingbub, seine Mutter zu arm für ein Kind. Die Vormundschaft platzierte ihn bei Pflegefamilien. Zehn Jahre lang mühte er sich für sie ab, zuerst im Oberaargau, kurz im bernischen Gürbetal, dann im Erziehungsheim. Statt Liebe gab es Prügel.

Dafür will er jetzt entschädigt werden. «Mir stehen Reparationszahlungen zu», sagt Probst.

Er ist nicht der Einzige. Hunderttausende Schweizer Kinder sind im 19. und 20. Jahrhundert verdingt worden – aus armen Familien gerissen und als kostenlose Arbeitskräfte auf Bauernhöfe vermittelt. «Das Schicksal der Verdingkinder ist vergleichbar mit Zwangsarbeit im Dritten Reich», sagt Walter Zwahlen (62), Präsident des Vereins Netzwerk-Verdingt.

SonntagsBlick rechnete die Summe aus, zusammen mit dem Chefökonomen einer Grossbank. Demnach hat die schweizerische Landwirtschaft Gratisarbeit in der Höhe von 20 bis 65 Milliarden Franken erhalten – von Kindern.

Allein 1930 waren offiziell 60000 Kinder fremdplatziert, «dazu kommt eine nicht bezifferbare Dunkelziffer», sagt der Berner Historiker Marco Leuenberger, der sich seit Jahren wissenschaftlich mit dem Thema befasst. Der Richtlohn für damalige Tagelöhner betrug in der Landwirtschaft im Schnitt Fr. 5.25. Pro Jahr hätte ein Verdingkind demnach Fr. 1643.25 erhalten sollen. «Geld, mit dem ich mir beim Bäcker oder Metzger was Anständiges zu essen gekauft hätte», sagt Probst.

Bei einer Verdingzeit von zehn Jahren entspricht dies einem entgangenen Verdienst von Fr. 16432.50. Je nach Schätzung gab es im 20. Jahrhundert zwischen 150000 und einer halben Million Verdingkinder. Nimmt man die tiefere Zahl und passt die Lohnsumme der heutigen Kaufkraft an, entspricht der Schaden 19,6 Milliarden Franken. Beim hohen Überschlag wären es 65 Milliarden.

Wobei nur entgangene Saläre, nicht aber erlittenes Unrecht berücksichtigt sind. Bei Reparationen für Zwangsarbeiter wird jeweils ein Betrag für psychische und physische Erniedrigungen sowie für verpasste Ausbildung und geringere Einkommen hinzugerechnet.

Noch leben in der Schweiz rund 10000 einstige Verdingkinder. Allein ihnen stünden entgangene Gehälter von 1,2 Milliarden Franken zu, 120000 Franken pro Person.

«Es ist an der Zeit, dass die Opfer endlich entschädigt werden», fordert Vereinspräsident Zwahlen.

Ein Anliegen, das Historiker verstehen. «Da sind Verbrechen verübt worden», sagt Leuenberger. «Fremdplatzierte Kinder haben nie einen Lohn gekriegt, viele sind um ihre Zukunft gebracht worden.»

Licht ins Dunkel dieser nationalen Schande werfen der neue Kinofilm «Der Verdingbub» sowie die Ausstellung «Verdingkinder reden», die am 8. November in Zürich ihre Tore öffnet.

Knaben wie Mädchen waren gleichsam betroffen, belegen Film, Ausstellung und historische Forschung. Legten Buben draussen Hand an, besorgten junge Frauen den Haushalt. Viele waren Opfer sexueller Übergriffe und mussten Zwangssterilisationen erdulden. Die Behörden nahmen ihnen die Kinder weg, die sie zur Welt brachten. Die Mutter von Charles Probst war bereits verdingt auf einem Hof. Bis sie der Bauer vergewaltigte und schwängerte. Sie gebar Charles, die Behörden gaben ihn als Verdingkind weiter.

keine Rechtfertigung.»

Meist arme Betriebe nahmen Kinder auf. Solche, die sich weder Mägde noch Knechte leisten konnten. Jedes Verdingkind war eine willkommene Arbeitskraft. Überdies gab es Geld vom Staat. Monatlich 30 Franken erhielten Pflegefamilien, für die Probst gratis schuftete. Somit waren Kinder gefragte Güter. Bis zum Ersten Weltkrieg wurden sie auf Verdingkindermärkten feilgeboten. Buben und Mädchen aus armen Verhältnissen standen im Angebot, Jenische, uneheliche und Scheidungskinder.

Wackelig war die rechtliche Grundlage. Jeder Kanton handelte eigenmächtig. Eine eidgenössische Verordnung fehlte – bis 1978. Behörden bogen Gesetze zurecht. Das 1876 verabschiedete Arbeitsverbot für Menschen unter 14 galt in Fabriken, nicht für Verdingkinder.

Seit 1920 ist es verboten, Kinder aus finanziellen Gründen wegzunehmen. Beamte fanden andere Kniffe, sagt Historiker Leuenberger. «Sie setzten Familien unter Druck und drohten, Sozialgelder zu verwehren, wenn sie die Kinder nicht weggaben.»

Nie kannte Hugo Zingg (76) seine Mutter. Mit sechs kam er auf einen Bauernhof, erlitt täglich Schläge, hat noch sichtbare Narben. Als er sich unlängst auf den Hof ins Gürbetal wagte, auf dem er lebte, vertrieben ihn die Besitzer. «Sie verdrängen die alte Geschichte.»

Von April bis Oktober drückten weder Zingg noch Probst die Schulbank. «Dann war Ernte, wir mussten immer schuften», sagt Probst. Lehrer und Pfarrer schauten weg, etliche profitierten mit.

Oft beobachtete Zingg, wie der Priester den Hof mit einem prallgefüllten Korb verliess, mit Zöpfen, Früchten und Würsten, die er selbst gerne gegessen hätte. «Eine verdammte Heuchelei», sagt Zingg.

Damals herrschte «eine andere gesellschaftliche Ethik», so Bauernverbandspräsident Walter. «Auch leibliche Kinder hatten es oft nicht leicht. In der arbeitsintensiven Landwirtschaft mussten sie ebenfalls viel mithelfen und hatten oft keine schöne Kindheit. Verdingkinder waren in dieser Hierarchie zuunterst. Sie bekamen den Druck und die Nöte noch härter zu spüren. Aus heutiger Sicht ist das nur schwer oder gar nicht nachzuvollziehen.»

Zu den Forderungen nach Entschädigungen sagt Walter: «Das kann ich beim besten Willen nicht beurteilen.»

Weitaus am meisten fremdplatzierte Kinder gab es in Bern, sagt Historiker Leuenberger. Zudem in Luzern, St. Gallen, Freiburg, in der Waadt, in Baselland, im Aargau und Zürcher Hinterland. Das Gros stammte aus der Stadt. «Die Städter exportierten ihre Armut aufs Land», sagt Autor Plino Bachmann, der das Drehbuch für «Der Verdingbub» verfasst hat. «Während in Zürich und Bern die Moderne Einzug hielt, herrschte 30 Kilometer entfernt tiefes Mittelalter.»

Vehement wehrt sich der Bund gegen Reparationszahlungen. Das Verdingkinderwesen nannte der ehemalige Justizminister Christoph Blocher «ein System, welches früher nicht nur als rechtens, sondern manchmal gerade als besonders sozial und fürsorglich empfunden wurde». Der Gesetzgeber sollte sich «nicht zum Richter über frühere Zeiten erheben». Der Gesamtbundesrat lehnte finanzielle Genugtuung für Zwangssterilisierte ab – aus Angst, ein Präjudiz für Verdingkinder zu schaffen.

Damit widerfahre ihnen «doppeltes Unrecht», sagt Historiker Thomas Huonker, der sich mit Fragen der Entschädigung befasst. «Sie wurden nicht nur als Kinder ausgebeutet und entrechtet, sie werden heute als Opfer nicht entschädigt.» Das geschehe, weil die Armen keine Lobby hätten, «und weil sie sich schämen, arm gewesen zu sein».

Nicht Stellung beziehen will Justizministerin Simonetta Sommaruga. Anfang 2012 sei eine Veranstaltung zu Verdingkindern geplant, an der die Bundesrätin teilnehmen werde, sagt ihr Sprecher.

Eine einfache Entschuldigung genüge nicht, sagt Vereinspräsident Zwahlen. Mit dem Geld, das Verdingkindern zustünde, will der Verein ein Denkmal errichten. Historiker sollen zusätzliche Mittel für weitere Forschungsprojekte erhalten, ebenso Dokumentarfilmer und Buchautoren. «Die Schweiz muss sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, sonst hat sie keine Zukunft», sagt Zwahlen. Für Überlebende verlangt er einen Härtefonds. Viele haben keine Pension und nur eine minimale AHV.

Die Verantwortung trage «die gesamte Gesellschaft», sagt Zwahlen. Zumal die Verdingkinder während des Zweiten Weltkriegs einen Beitrag zur Landesverversorgung geleistet hatten. Bauern und Knechte standen an der Grenze. Die Armee zog die Pferde ein. Zurück blieben Frauen und Fremdplatzierte. Sie ackerten alleine.

«So etwas darf in der Schweiz nie mehr passieren», sagt Zingg und unterstreicht die Forderung nach Reparationen. «Abschreckung ist grösser, wenn es etwas kostet.»