Von Peter Hossli (Text) und Stefan Falke (Fotos)

Nicht weil die Windräder schön sind, offeriert er sein Haus für einen Test. Das sei ein angenehmer Nebeneffekt. «Die Welt wird wärmer, dagegen will ich etwas tun.» Ein Grinsen überzieht sein Gesicht.

Das Bauamt der Stadt San Francisco bewilligte die Installation im Schnellverfahren. Ist der Versuch nächstes Jahr abgeschlossen, gehen die Turbinen ans Stromnetz. Einen Drittel des Energiebedarfs des dreistöckigen Hauses sollen sie produzieren, leise und ohne zu vibrieren, «sicher für Vögel», sagt der Pionier. Billig sind sie nicht. Zehntausend Dollar kosten zwei moderne Windmühlen. «Es geht nicht ums Geld», sagt Beaudoin, der in San Francisco aufwuchs. «Reiche Länder wie die USA müssen sich den Stopp des Klimawandels leisten können.»

Ein junger Unternehmern namens Todd Pelman warf dafür 200’000 Dollar auf. Das deckt den Bau der Prototypen und die Entwicklung der Software. Untergebracht ist seine Firma Blue Green Pacific in einem kleinen Laden in San Francisco. Jedem Hausbesitzer will er Windräder andrehen. Noch fehlt das Kapital, en masse den Transformator zu produzieren, der die saubere Kraft ordentlich ins Netz speist. Er wird es wohl finden. Zumal New Yorks grün gesinnter Bürgermeister Michael Bloomberg möglichst viele der schicken Turbinen in seiner Stadt sehen will.

Eine typische Erfolgsgeschichte im Silicon Valley, diesem rund 50 Meilen langen kalifornischen Wulst aus Autobahnen und gläsernen Industriegebäuden, der sich von San Francisco im Norden bis nach San José im Süden quält. Ein Tal, das nicht schön, dafür ergiebig ist. Wo Menschen oft stundenlang im Stau stehen und 16-Stunden-Tage normal sind. Wie nirgends sonst prallen Unternehmertum, Erfindergeist und Kapital frontal aufeinander. Gescheite Köpfe denken über Technologien nach, die den Lauf der Dinge in andere Bahnen treiben. Vife Manager formen Firmen, um aus Ideen marktgerechte Produkte zu zimmern. Gierige, weitsichtige und risikofreudige Investoren liefern das nötige Kapital. Gemeinsam vollbringen sie mitunter Grandioses, etwa die Kommerzialisierung des Internets und die Verbreitung des Personal Computers. Das iPhone wurde hier erdacht und die Algorithmen der Suchmaschine Google.

Nun nimmt sich das Silicon Valley der bisher schwierigsten Aufgabe an. Bosse, Bastler und Banker wenden den Klimakollaps ab und zügeln Amerikas Sucht nach Erdöl. Über Tausend Cleantech-Firmen sind in den letzten drei Jahren gegründet worden. Sie produzieren neue Energie sauberer und setzen althergebrachte effizienter ein. Ziel des gigantischen Unterfangens: Den Ausstoss von Kohlendioxid (CO2) zu mindern.

Hehre Absichten allein beflügeln sie nicht. Amerika hat den Umweltschutz entdeckt, weil damit Geld zu verdienen ist. US-Anleger sehen in grüner Technologie den nächsten Goldrush. Richtig reich werden wollen Risikokapitalisten, darunter Klimaprophet Al Gore. Flossen 2004 jährlich 500 Millionen Dollar ins grüne Segment, sind es nun zehn Milliarden. Als Präsident gedenkt Barack Obama 150 Milliarden Dollar zu investieren.

Eine halbe Milliarde Dollar hat Grosser bisher in Cleantech angelegt. Zu Besuch ist heute Investmentbanker Bryce Lee. Für die Credit Suisse leitet er in San Francisco die Technologieabteilung. Ist eine Firma ausgereift, führt Lee sie an die Börse. Hat die jüngste Finanzkrise manchen Börsengang abgewürgt, «ist die Nachfrage nach Cleantech-IPOs nach wie vor intakt», sagt Lee.

Täglich telefonieren Grosser und Lee und bereden Anlagemöglichkeiten. «Bryce kennt die Ansprüche des Marktes, ich weiss, wie weit eine Firma ist», sagt Grosser, der auf den Blackberry guckt, E-Mails liest, und den Satz dort fortfährt, wo er ihn unterbrochen hat. «Zudem besuchen unsere Kinder dieselbe Schule», sagt der 47-jährige Naturfreund. Mit eigenen Millionen adoptiert er wilde Nashörner in Afrika und Seekühe in Florida.

Grosser gilt gemeinhin als visionärster Investor im Silicon Valley. Was er sagt, nehmen andere als bare Münze. 2000 Ideen landen jährlich auf seinem Pult. Bei zehn steigt er ein. Sagenhafte Margen erhofft er sich von Firmen, die Energie gescheiter verteilen. Allein mit Software wollen etwa junge Ingenieure den Kerosinverbrauch bei Flugzeugen halbieren. Silver Springs Networks in Redwood City will den Stromanschluss der Häuser so intelligent gestalten, dass der Verbrauch minimiert wird. Grosser investiert in beide Projekte.

Ebenso in Serious Materials, eine Firma, die in einer unscheinbarer Lagerhalle in Sunnyvale untergebracht ist, fünfzehn Autominuten von Grossers Büro entfernt. Fotos von bedrohten Tieren sowie eine Weltkarte der Umweltverschmutzung zieren den Arbeitsraum von CEO Kevin Surace, 47. Der Bauingenieur stellt Baumaterialen her, Platten und Fenster. «Nicht sehr sexy, das ist klar», sagt er, «aber wirksam.» 52 Prozent des CO2-Ausstosses käme vom Bau und Unterhalt von Häusern, sagt Surace, nur neun Prozent steuern Autos bei. «Wer wirklich etwas tun will, baut umweltfreundlich.» Seine Firma mindere den Energieaufwand beim Hausbau um achtzig Prozent. Sein: «Ein Haus darf nicht mehr Energie brauchen als es produziert.»

Marktschreierisch tönen derzeit viele im Silicon Valley. Ein Blase, wie sie Kritiker des Greenbooms prophezeien, sieht Banker Grosser aber nicht. Frühere Booms seien allein von Geldgier getrieben gewesen. «Jeder konnte eine Website starten, jetzt ist technische Expertise und viel Kapital nötig.» Und Leidenschaft, sagt Grosser. Etliche erfahrene Manager kämen aus dem Ruhestand zurück und helfen jungen Ingenieuren, lukrative Firmen aufzubauen. «Sie wollen ihren Enkeln keinen rauchenden Planeten hinterlassen.»

Der Sportwagen heisst Tesla. Er wird von einem vollelektrischen Motor betrieben. Lautlos beschleunigt er innert vier Sekunden von null auf hundert Stundenkilometer. Er kostet in der Standardauslieferung 109’000 Dollar – und ist restlos ausverkauft. 14 Monate muss warten, wer ihn will. Bisher langten Stars wie George Clooney und Matt Damon zu, Milliardäre wie Google-Gründer Sergei Brin und Kaliforniens muskulöser Gouverneur Arnold Schwarzenegger.

Gegründet hat Tesla Motors 2003 der südafrikanische Multimillionär Elon Musk, der mit dem Internet-Zahlsystem PayPal steinreich wurde. Nun beschäftigt er 250 Mitarbeiter. Die Hälfte sind Ingenieure. Sie entwickeln Elektromotor und Batterie. Beide werden in Kalifornien in eine edle Karosserie eingebaut, die der britische Autohersteller Lotus in Handarbeit fertigt. Zwei gewärmte Ledersitze und ein spärlich ausgestattetes Armaturenbrett prägen das Cockpit. Der Kofferraum bietet Platz für einen Sack mit Golfschlägern. Kostet es 50 Cents, ein Benzinauto eine Meile voranzubringen, ist sie beim Tesla mit 3 Cents veranschlagt. Der Akku lädt in drei Stunden und schafft 360 Kilometer.

Die Pläne bleiben ambitiös. «Tesla ist der nächste globale Autokonzern», sagt Cleland. Ab Frühjahr wird der Sportwagen in Europa ausgeliefert. 2010 eröffnet Tesla in San José eine Fabrik, in der jährlich 20’000 viertürige elektrische Personenwagen vom Fliessband fahren. Jeder kostet 60’000 Dollar und konkurrenziert die 7er-Serie von BMW. Tesla liefert Batterien und Antriebe an Daimler Benz – für eine elektrische Version des Stadtflitzers Smart.

Etliche Teslas brausen über die steilen Strassen von San Francisco. Wird im Silicon Valley grün geforscht, leben am Golden Gate wohlhabende Menschen grün. «Wir wollen die umweltfreundlichste Stadt der Welt sein», sagt Bürgermeister Gavin Newsom an diesem kühlen Morgen Ende September im Golden Gate Park. Feierlich eröffnet er den Neubau der California Academy of Sciences. Der italienische Stararchitekt Renzo Piano hat das grünste öffentliche Gebäude der Welt gebaut, ein Museum des Umweltschutzes. Das Dach ist bepflanzt und lebendig. Solarzellen liefern Strom. Tageslicht beleuchtet die meisten Räume. Abwasser spült die Toiletten. Auf recyclierbaren Tellern gibts Lunch.

Fast dreissig Tausend pilgern am Eröffnungstag in den Park, viele zu Fuss oder mit dem Fahrrad. Wie bei allen öffentlichen Events in San Francisco bietet ein Veloclub Parkplätze für Zweiräder. Die Stadt subventioniert grüne Firmen, hat Mitfahrerzentrale eingerichtet, gewährt sauberen Autos Vorfahrt, beschleunigt Bauverfahren für grüne Gebäude, etwa das durch Wind- und Sonnenkraft versorgte Casa Verde im Süden der Stadt.

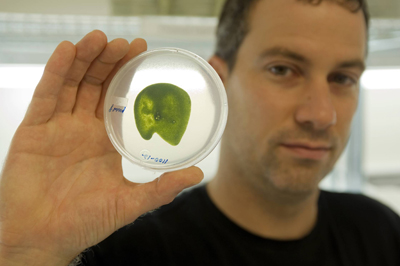

Hastig führt Dillon durch ein modernes Labor. Stetig schwingen auf kleinen Waagen gläserne Behälter mit grünlich dicklicher Sauce. Darin züchtet Solazyme Algen, die Biologen aus Seen und Meeren zusammen tragen. Genetiker testen, welche was gerne fressen – Holzspäne, landwirtschaftliche Abfälle und Zuckerrohr –, und welches Öl sie herstellen. Im Dunkeln setzt bei Algen die Photosynthese aus. Um Energie zu lagern, wandeln sie nun Zellulose in Öl um.

Allerdings dauert es Tage, bis eine Algenkolonie vier Liter Öl fabriziert. «Das sind ein paar Millionen Jahre weniger als die Natur für Erdöl benötigt hatte», sagt Dillon. Eine Rechnung, die multinationale Ölkonzerne aufhorchen lässt. So spannt Solazyme mit Chevron zusammen.

Als «Unsinn» bezeichnet Martin Röscheisen Algenöl. Viel zu grosse Flächen würde der Prozess beanspruchen. «Elektrizität ist weitaus effizienter als das Verbrennen fossiler Treibstoffe, ob Bio- oder Erdöl.» Seit bald zwanzig Jahren lebt der heute 40-jährige Österreicher im Silicon Valley. Er war ein früher Macher der Doctcom-Ära, startete drei Firmen und entwickelte ein E-Mail-Programm, das Yahoo! für 450 Millionen Dollar erwarb. 2002 wandte er sich erneuerbarer Energie zu und gründete die Firma Nanosolar. «Niemand interessierte das damals», sagt Röscheisen, ein sanfter Typ, der lieber Englisch als Deutsch spricht. «Alle lachten, als ich jedes Haus mit Solarzellen einkleiden wollte.»

Er sitzt in der Kantine, die mit Bänken aus Festzelten bestückt ist. Ein Koch richtet das Mittagessen. Pioniergeist breitet sich aus. Junge Leute in modisch zerschlissenen Hosen wandeln herum, Männer tragen Bärte, Frauen Knöpfe in der Nase. Das Grossraumbüro ist bestückt mit Ikea-Möbeln. Im Sitzungssaal stehen Sofas, die Röscheisen in der Müllhalde gefunden hatte – «nachdem wir bereits 300 Millionen Dollar auf dem Konto hatten».

Nanosolar ist der Star unter den Solarfirmen im Silicon Valley. Eine halbe Milliarde Dollar hat sie bisher von Investoren erhalten, ein Rekord. Das erste Geld kam von den Google-Gründern. Seither stehen Anleger Schlange, dem schlauen Österreicher noch mehr Geld zu geben.

Aufschwung erhielt er Anfang Oktober in Washington. Der US-Kongress verabschiedete ein Gesetz, das Steuervergünstigungen für Hausbesitzer mit Solaranlagen vorsieht. Wurden vor zwei Jahren landesweit bloss 20 neue Häuser mit Solarzellen versehen, gibt es in Kalifornien Baufirmen, die jedes neue Gebäude damit bestücken.

Röscheisen ist sicher, dass die Welt dereinst vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Solarkraft leiste einen Viertel, ebenso Wind. Hinzu kämen Wasserkraft und Biosprit. «Es wird überschätzt, was in zwei oder drei Jahren möglich ist», sagt er, «aber alle unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen.» Zumal die klügsten Köpfe sich der monströsen Aufgaben verschrieben hätten. «Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo derart viele hoch begabte Menschen derart optimistisch ein Problem angehen», sagt Röscheisen.

Einen Grossteil der Ingenieure holt er an der Stanford University in Palo Alto. Auf dem grosszügig angelegten Campus begann Röscheisen 1992 seine Doktorarbeit. Stanford-Abgänger gründeten den Computer-Riesen Hewlett Packard und Google, sie erfanden das drahtlose Internet und das ADSL-Modem. Auf der anderen Seite der Bay, am Hügel der Hippie-Stadt Berkeley thront die University of California, die zweite famose Universität, die dem Silicon Valley als intellektuelles Rückgrad dient.

Dort liegt der Focus der Forschung. Bis 2030 soll jedes neue Haus in Kalifornien 90 Prozent weniger Energie als heute schlucken. Stoppt das den Klimawandel? «Es ist, wie ein Fall ins eiskalte Wasser», sagt er. «Wer nichts tut, stirbt, wer etwas unternimmt, hat zumindest eine Überlebenschance.» Aber: «Allzu gross ist die Chance nicht.»