Von Peter Hossli (Text) und Bruce Gilden (Fotos)

Gut möglich. Rothwell, ausserhalb des Rings ein zahmes Milchgesicht aus dem Mittleren Westen, gilt als erbarmungslosester Schläger der Internationalen Fight League, der Liga für gemischte Kampfkünste – Mixed Martial Arts (MMA). Nie hat Rothwell verloren, meist gewinnt er in der erste Runde durch Knock-out. Der Zwei-Meter-Koloss beherrscht Jiu Jitsu, ist ein wendiger Ringer und ein schlagkräftiger Boxer, mühelos erduldet er höllischen Schmerz. «Meine Mutter brachte mich stark zu Welt», sagt Rothwell nach seinem Sieg, der sein Team, die Silverbacks aus Iowa, ins Liga-Halbfinale brachte. Sein Gesicht ist sauber. Geschwitzt hat er kaum.

Die IFL ist eine Art Notwehr gegen die Verweichlichung der Kampfsportarten, ein Protest gegen elegante Gentleman-Boxer, inszenierte Wrestling-Shows und die Höflichkeitsrituale in den asiatischen Disziplinen. Bei den MMA-Fights geht es endlich wieder unzivilisiert zu. Mann gegen Man, am Ende spuckt einer Blut. Die Schläge tun wirklich weh. Erlaubt ist fast alles. Würgen, Kopfhiebe, Tritte gegen die Knie. Verboten ist nur, was ein echter Kerl ohnehin nicht tut. Man darf nicht kratzen, beißen oder an den Haaren reißen. Wer versehentlich in fremde Weichteile tritt – was öfters geschieht – bekommte eine Verwarnung und verliert ein paar Punkte. Wohl um tödliche Schädelbrüche zu verhindern, verbietet die IFL Ellbogenhiebe an den Kopf. Gekauft wird, bis einer aufgibt oder der Referee jemanden vor ernsthafteren Verletzungen bewahren muss. Selten geht die Prügelei über alle drei Runden.

Die Zuschauer lieben das Spektakel, weil hier die Schmerzen endlich wieder echt sind, weil keine Promihühner und Popsänger am Ring auftauchen und weil es nach Angst riecht statt nach Parfüm. Vor allem junge Männer, die auch im richtigen Leben so viel Brachialgewalt sehen wollen wie auf ihren PlayStations, lassen sich von den Freestyle-Fightern begeistern. Judokas und Kung-Fu-Kämpfer bringen ihre Kumpel mit, Bodybuilder ihre Trainingspartner, Väter ihre halbwüchsigen Söhne. Mark Gorgodian, ein hagerer Typ mit rauchvergilbten Zähnen, ist mit seiner Frau gekommen. «Früher sind wir oft zum Boxen gegangen», sagt der Chauffeur, der jeden Morgen in New Jersey frisches Brot ausfährt und für die zwei Tickets 130 Dollar hingeblättert hat. «Heute schauen wir uns nur noch Mixed Martial Arts an, im Vergleich dazu ist Boxen eine lahme Sache.» Die MMA-Fighter seien vielseitiger als Boxer, schwärmt Gorgodian, sie könnten besser austeilen und einstecken. «Das ist der einzige echte Sport, den es noch gibt».

Jahrelang fristete die Mixed Martial Arts ein Schattendasein, galten als blutdürstiges Spektakel für verrückte Hinterwäldler. Etliche Bundesstaaten verboten die Fights, der Senator John McCain verunglimpfte sie als «menschlichen Hahnenkampf». Mittlerweile sind die Arenen voll, stiegen die Einschaltquoten im Bezahlfernsehen und selbst besonnenen Medien wie die «New York Times» berichten über die Veranstaltungen.

Der Mann hinter diesem Erfolg heißt Kurt Otto und war Immobilienmakler, eher er vor zwei Jahren beschloss, die IFL zu gründen. «Ich wollten den Kämpfern ein Zuhause geben», sagt Otto in seinem Büro an der Westseite Manhattans. «Bevor ich kam, hatte jeder für sich selbst gekämpft, in der Ultimate Fighting Championship, der World Combat League oder World Extreme Cagefighting. Es fehlten verbindende Regeln – und ein regelmäßiges Einkommen.»

Otto trieb Sponsoren auf, verkaufte die Fernsehrechte, fasste die Einzelkämpfer zu regionalen Teams zusammen, mit denen sich das Publikum identifizieren kann, und weil er begriff, dass die Videospiel-Generation zu längerer Konzentration ohnehin nicht fähig ist, kürzte er zuletzt die Kämpfe auf drei Runden, die jeweils vier Minuten dauern. Nun sorgt die Liga für Trainer, bezahlt die Krankenkasse und garantiert einen festen Lohn. Zwischen 50’000 und 100’000 Dollar jährlich können erfolgreiche Kämpfer verdienen – weniger als Baseball-Stars, aber deutlich mehr als in ihren früheren Jobs als Polizisten und Nachwächter. Doch das reicht Kurt Otto noch nicht. Er ist sich ganz sicher. «Die internationale Fight League wird zur vierten grossen Sportliga in den USA neben Basketball, Football und Baseball.»

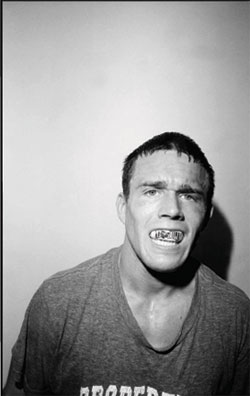

Er zog nach New York und schloss sich den Pitbulls an. Jetzt ist er meistens der Erste, der im Trainingskeller in der 30. Strasse auf der Matte steht, die Zähne mit einem Mundschutz, seine Schlagwerkzeuge mit Handschuhen und Schienbeinschonern geschützt. Unaufhörlich drischt er auf seinen Sparrings-Partner ein, stöhnt, keucht, hämmert. Als hätte er den Verstand ausgeknipst, starren seine Augen ins Leere.

Dabei ist Owings ein blitzgescheiter Kerl, der philosophische Bücher list, sich bestens in der Politik auskennt und völkerrechtlich präzise läutern kann, warum der Irak-Krieg illegal ist. Er sieht hinter seiner Kampfeslust eine Art evolutionären Trieb und ein Mittel zur Selbsterkenntnis. «Bei allem, was ich mach, will ich meine persönlichen Grenzen testen, das allein bringt mich weiter», sagt Owings. «Kämpfen ist ein unendlich langer Weg, das Ziel erreicht man nie. Ob ich gewinne oder verliere, ist zweitranig, mein Gegner hilft mir, mich zu verbessern, macht mich stärker, hungriger, er bestärkt mich, den Pfade des Lebens zu beschreiten.»

Jährlich bestreitet er zwischen vier und sechs Kämpfe. Zuvor nimmt er nichts Weißes zu sich, ein kein weißes Brot, keinen weißen Reis, keine Milchprodukte. Vier Wochen vor einem Fight setzt er den Alkohol ab, nur auf Sex verzichtet er bis zuletzt nicht. Die Angst vor Schmerzen lässt er sich von Naturfilmen nehmen. «Wenn ein Tier einen schlechten Tag hat, wird es gefressen. Ich kann höchstens verlieren, aber ich kann auch gewinnen – deshalb kämpfe ich.»

Nachmittags um halb drei trainiert Owings nicht mehr allein. Alle Kämpfer der Pitbulls traben über dunkelblaue Matten. Jamie, ihr Trainer, peitscht ihnen mit der Stoppuhr ein. «Hebt eure Arme», kommandiert er, «höher, eins, zwei, drei.» Jeweils vier Minuten lang treibt der die Jungs an, dann legt er eine Minute Pause ein, um den Takt eines Fights zu simulieren. Zwischen den Einheiten suchen die Männer körperliche Nähe, umarmen einander, als ob sie neben der Plackerei etwas Zuneigung suchten.

Es riecht nach Schweiß und Stress, ein betagter Ventilator versucht vergebens, etwas Sauerstoff unter die dicke Luft zu pumpen. Die Kämpfer trainieren eine Technik nach der anderen, Jamie lässt sie gegen ihre eigenen Schatten boxen und am Boden ringen. Assistenten schmieren den Jungs Vaseline in die Gesichter, damit die Jiu-Jitsu Beinschläge keine Platzwunden hinterlassen. Bryan Vetell, der schwerste Kämpfer der Pitbulls, wirft seine Masse regelrecht auf den Trainingspartner, drückt ihn and die Wand, als ob er ihn stehend kopulieren wollte. Zwei Stunden dauert das Training schon. Die Fighter atmen schwer. Immer öfter hauen sie daneben. Einer trifft die Wand statt den Gegner – und hinterlässt einen langen Riss.

Gespannte Stille in der Pitbulls-Kabine in der Continental Airlines Arena von New Jersey. In einer halben Stunde steigt das IFL-Halbfinale. «Den Jungs schießt gerade viel Adrenalin durchs Blut», sagt Jamie, «jeder versucht auf seine Art, runterzukommen.» Einer liegt auf dem Boden und starrt zur Decke, einer anderer hört Musik auf seinem iPod, Bryan Vetell, der Schwergewichts-Berserker, duscht noch einmal kalt.

Keiner verfolgt die Fights aufmerksamer als Charley Doyton, ein zwanzigjähriger Air-Force-Angehöriger auf Heimaturlaub von der Front im Irak. Für seinen Platz direkt am Ring hat er 400 Dollar ausgegeben. «In der Wüste kann kein Geld ausgeben, jetzt ich will ich was erleben.» Sehnsüchtig starrt er Holly an, das Nummern-Girl aus London. «Ich sehe sonst ja nie so tolle Girls». Jeden Abend, erzählt er, würden die Soldaten im Irak die Kämpfe der International Fight League anschauen. «Es peitscht uns auf und macht die Langeweile des Krieges erträglicher», sagt Doyton. «Diese Typen sind die Gladiatoren der Gegenwart.»

Box: Champions-League der Brutal-Fighter.

Die International Fight League wurde im Januar 2006 mit der Absicht gegründet, die Mixed Martial Arts (dt: gemischte Kampfkünste, Abkürzung: MMA) in den USA als ernstzunehmende Sportart zu etablieren. Bisher geht der Plan auf: Die Arenen sind zu 90 Prozent voll, im Pay-TV steigen die Quoten, und die Politik hat kaum noch Bedenken gegen MMA-Kämpfe. Die Liga besteht aus zwölf Teams mit je fünf Kämpfern, die in fünf Gewichtsklassen gegeneinander auftreten. Erster Champion waren die Quad Cities Silverbacks aus dem Mittleren Westen der USA mit Schwergewichtler Benn Rothwell, der fünf von acht Fights durch K.o. in der ersten Runde gewann. Ein weiterer bekannter Kämpfer ist der «polnische Hammer» Chris Horodecki von den derzeit führenden Anacondas aus Los Angeles. Website: www.ifl.tv